会社が払う税金の種類とタイミングを

税理士がわかりやすく解説

このページでは、

- 会社を始めたけど、いつどんな税金を払えばいいのかわからない

- 会社が払うべき税金を把握していないから不安

という方向けに、会社が支払うべき税金の種類と支払うタイミングを税理士がわかりやすくまとめて解説いたします。

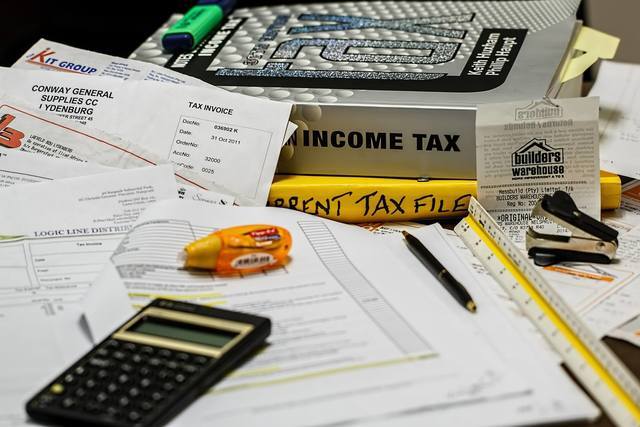

会社が支払う税金の一覧

まずは会社が支払う税金の種類をざっとご説明いたします。

会社が支払う主な税金はこの10種類です。

- 法人税

- 地方法人税

- 法人住民税

- 法人事業税

- 消費税

- 社員から源泉徴収した所得税

- 社員から源泉徴収した住民税

- 固定資産税

- 事業所税

- 印紙税

ここからは、この10種類ごとに

- どんな税金なのか

- 計算方法

- 支払うタイミング

をご説明していきます。

法人税とは

法人税とは、法人が得た利益に対してかかる税金です。

個人事業主の所得税を想像していただくと、わかりやすいかもしれません。

法人税は会社ごとに税額を計算した上で、所轄の税務署に申告・納税します。

法人でも公益法人・人格のない社団・公共法人は、法人税の課税対象にならないことが多いです。

法人税についてもっと詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

法人税とは?税理士がわかりやすく解説

法人税の計算方法

法人税は「法人税額=課税所得×法人税率-控除額」で計算します。

注意点としては、会社の「利益」ではなく「所得」に対して課税されること。

所得は「益金ー損金」の計算で求められます。

法人税率は一律23.2%です。

ただ、下記2つの条件を満たす場合は、税率が15%に下がります。

- 資本金が1億円以下の中小法人

- 年800万円以下の所得金額

会社が支払うべき税金の概算を出す方法はこちら

法人税を支払うタイミング

法人税を支払うタイミングは、「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。

事業年度終了日が3月31日の場合は、4月1日〜5月31日以内に支払う必要があります。

地方法人税とは

地方法人税も法人が得た利益に対してかかる税金です。

地方法人税は、国から各自治体に配分する地方交付税の財源となります。

そのため、「地方」法人税ですが、「地方自治体」ではなく「国」に納める税金です。

地方法人税について、もっと詳しく知りたい方はこちら

地方法人税の計算方法

地方法人税は、下記の計算式で求められます。

- 「法人税」×「税額(10.3%)」=地方法人税

地方法人税を計算するためには、まず「法人税」を計算する必要があります。

地方法人税を支払うタイミング

地方法人税を支払うタイミングは、「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。

事業年度終了日が3月31日の場合は、4月1日〜5月31日以内に支払う必要があります。

法人住民税とは

法人の事業所がある地域に納める地方税です。

税率は地方自治体によって異なり、割合が一律だったり、資本金・所得に応じて割合が変わる自治体もあります。

そのため、会社の所得が同じでも事業所がある地域によって支払うべき税金の金額が異なります。

法人住民税について、もっと詳しく知りたい方はこちら

法人住民税の計算方法

法人住民税の計算方法は、『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』です。

先ほどお伝えしたように法人税割は、地方自治体によって税率が定められいます。

均等割は、法人の資本金額と従業員数によって定額で決められています。

どちらも地方自治体によって異なるため、事業所のある地方自治体のホームページから税率と均等割をご確認ください。

「地域名+法人税割」「地域名+均等割」などで検索すれば、地方自治体のホームページが検索結果に出てくるはずです。

法人住民税を支払うタイミング

法人住民税を支払うタイミングも、「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。

事業年度終了日が3月31日の場合は、4月1日〜5月31日以内に支払う必要があります。

法人事業税とは

混同される方が多いのですが、法人税と法人事業税は異なります。

法人税は会社の利益にかかる税金でした。

法人事業税は、事業を行うために利用する道路・消防・警察などの公共サービスや公共施設の経費を、一部負担することが目的の税金です。

そのため、納付先は事業所のある地方自治体に税金を支払ます。

法人事業税は所得が赤字の場合は、支払う必要はありません。

法人事業税について、もっと詳しく知りたい方はこちら

法人事業税の計算方法

法人事業税の計算方法は、「法人事業税額=所得×法人事業税率」です。

法人事業税率は、

- 法人の種類

- 課税所得

- 事業開始年度

によって異なります。

また、各都道府県によっても税率は異なるため、地方自治体のホームページで事前に確認しておきましょう。

法人事業税を支払うタイミング

法人事業税を支払うタイミングも、「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。

事業年度終了日が3月31日の場合は、4月1日〜5月31日以内に支払う必要があります。

消費税とは

消費者の立場で間接的に支払うことが多い消費税ですが、会社を経営した場合は消費者から預かった消費税を国に支払う必要があります。

消費税は2年前の課税売上(消費税がかかる売上)が1,000万円を超える場合にのみ、納税義務が発生します。

そのため、新規に設立した会社は最初の2年間は納税義務が免除されます。

しかし、下記2つの条件を満たした場合は、設立から2年以内でも納税義務が発生します。

- 1年前の前半(半年間)の課税売上が1,000万円を超える

- 1年前の前半(半年間)の給料支払額が1,000万円を超える

消費税は消費者から預かった税金のため、会社の利益が赤字でも納税義務が発生しますので、ご注意ください。

消費税について、もっと詳しく知りたい方はこちら

消費税の計算方法

消費税の計算方法は、下記のとおりです。

「消費税=売上の際にお客様から預かった消費税ー経費で外部に支払った消費税」

消費税を支払うタイミング

消費税を支払うタイミングも、「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。

事業年度終了日が3月31日の場合は、4月1日〜5月31日以内に支払う必要があります。

社員から源泉徴収した所得税とは

従業員が各個人で税務署に支払う必要がある所得税は、会社が給料から差し引く形で「源泉徴収」して代わりに支払います。

ただ、毎月の納付で支払う金額は正確ではありません。

そのため、毎年12月に年間を通した正確な所得税を計算します。

社員から源泉徴収した所得税の計算方法

社員から源泉徴収した所得税の計算方法は「所得税=課税所得×税率-税額控除額」です。

社員から源泉徴収した所得税を支払うタイミング

社員から源泉徴収した所得税は、毎月従業員から源泉徴収し、翌月10日までに納付します。

源泉所得税の納期の特例を受けている場合は、年2回・6ヶ月後ごとに納付します。

社員から源泉徴収した住民税とは

従業員の住民税も、所得税と同様に会社が代わりに支払います。

住民税も会社が給料から差し引く形で「源泉徴収」して支払います。

社員から源泉徴収した住民税の計算方法

住民税の金額は、事業主あてに各自治体から通知されます。

そのため、各事業員ごとに住民税を計算する必要はありません。

通知が届くタイミングは、毎年の5月の中旬です。

社員から源泉徴収した住民税を支払うタイミング

社員から源泉徴収した住民税も、毎月従業員から源泉徴収し、翌月10日までに納付します。

源泉所得税の納期の特例を受けている場合は、年2回・6ヶ月後ごとに納付します

源泉徴収について、もっと詳しく知りたい方はこちら

固定資産税とは

固定資産税とは、固定資産の所有者に課せられる税金です。

法人の固定資産とは、「事業の継続に使われる財産」のことです。

課税対象となる財産は、下記3つです。

- 土地

- 建物

- 償却資産

固定資産税について、もっと詳しく知りたい方はこちら

固定資産税の計算方法

固定資産税の計算方法は、「固定資産税=課税標準額×税率」です。

税率は1.4%。

課税標準額は、資産の価値を評価した評価額を元に計算します。

固定資産税を支払うタイミング

固定資産税を支払うタイミングは、各都道府県によって異なりますが、概ね4~6月頃です。

事業所税とは

事業所税とは、人口30万人以上の都市等が都市環境の整備・改善する事業の費用を集めるための税金です。

事業税は事業所の規模によって金額が変わります。

事業所税について、もっと詳しく知りたい方はこちら

事業所税の計算方法

事業所税の計算方法は、「事業所税=資産割+従業者割」です。

資産割は、事業所の合計床面積が1000㎡を超える場合、1㎡につき年額600円で計算します。

従業者割は、合計従業者数が100名を超える場合、従業者給与総額の0.25%で計算します。

事業所税を支払うタイミング

事業所税を支払うタイミングも、「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。

事業年度終了日が3月31日の場合は、4月1日〜6月30日以内に支払う必要があります。

印紙税とは

印紙税とは、税法で定められた課税対象の文章作成者に課税される税金です。

課税対象の文章は、20種類あります。

課税される文章の中でも、代表的なものは契約書や約束手形です。

印紙税の計算方法

印紙税の税金は、文章でやり取りされる金額によって変わります。

基本的には5万円未満の領収書や契約書であれば、印紙税はかかりません。

印紙税を支払うタイミング

文章をやりとりするタイミングで収入印紙を貼って、税金を支払います。

まとめ

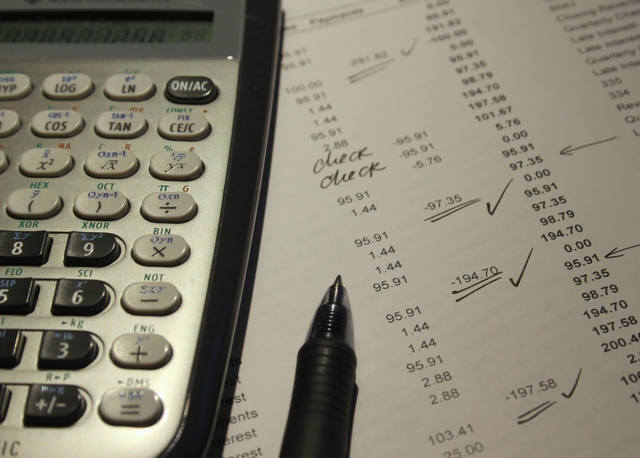

ここまで会社が支払うべき税金の概要と計算方法、タイミングをご説明してきました。

支払うべき税金が多すぎて、把握するのも大変だと思います。

しかし、税金は支払いのタイミングが遅れたり金額を間違えると、追加の金額が徴収されたり税務調査が入る可能性があります。

だからこそ、法人の設立や法人化したタイミングで、税務顧問を契約する方が多いのです。

このページを掲載している森福税理士事務所なら、決算はもちろん、日々の税務会計や各種保険手続きを全て任せられるため、経営者の方が本来やるべき仕事に集中できます。

経営者がご自身のやるべきことに集中できた方が、当然売り上げも伸びる可能性も高いです。

もし経営者ご自身で税務を行なっている方や行う予定のある方で、税理士への相談を検討している方は、大阪の和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応している森福税理士事務所までお気軽にご相談ください。

森福税理士事務所が選ばれる理由

創業から40年以上、数多くのお客様から森福税理士事務所が選ばれている理由は以下の3つです。

日々の税務会計や各種保険手続きを全て任せられる

当税理士事務所では、税務会計・経営サポートだけでなく、記帳業務や給与計算・各種保険手続きなども代行可能です。

当税理士事務所の税務顧問サービスなら、経営者がやるべきことに集中できる環境を作れます。

高品質なサービスを適正価格で受けられる

医療・建設業・製造業・卸売業・小売業・不動産・輸出入など、記載しきれないぐらいの業種・業界のお客さまを、創業40年以上かけてサポートしてきた経験で培った業界知識と税務知識を活かし、お客様の業種・業界に合わせたサポート・税務会計を行います。

高品質なサービスを低価格でご提供できる理由

業種・業界の特性に合わせたサポートを受けられる

当税理士事務所では、税務会計・経営サポートだけでなく、記帳業務や給与計算・各種保険手続きなども代行可能です。

当税理士事務所の税務顧問サービスなら、経営者がやるべきことに集中できる環境を作れます。

税金にもっと詳しくなりたい方は

こちらのページも合わせてご覧ください

お問合せはこちら

堺市・岸和田市・和泉市を中心に全国対応

0725-53-2251

営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

※「ホームページを見ました」とお電話下さい。

和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しております。お気軽にご相談ください。